Google Cloud PlatformでAPIキーを取得

https://console.cloud.google.com/home/dashboard

にアクセスします。

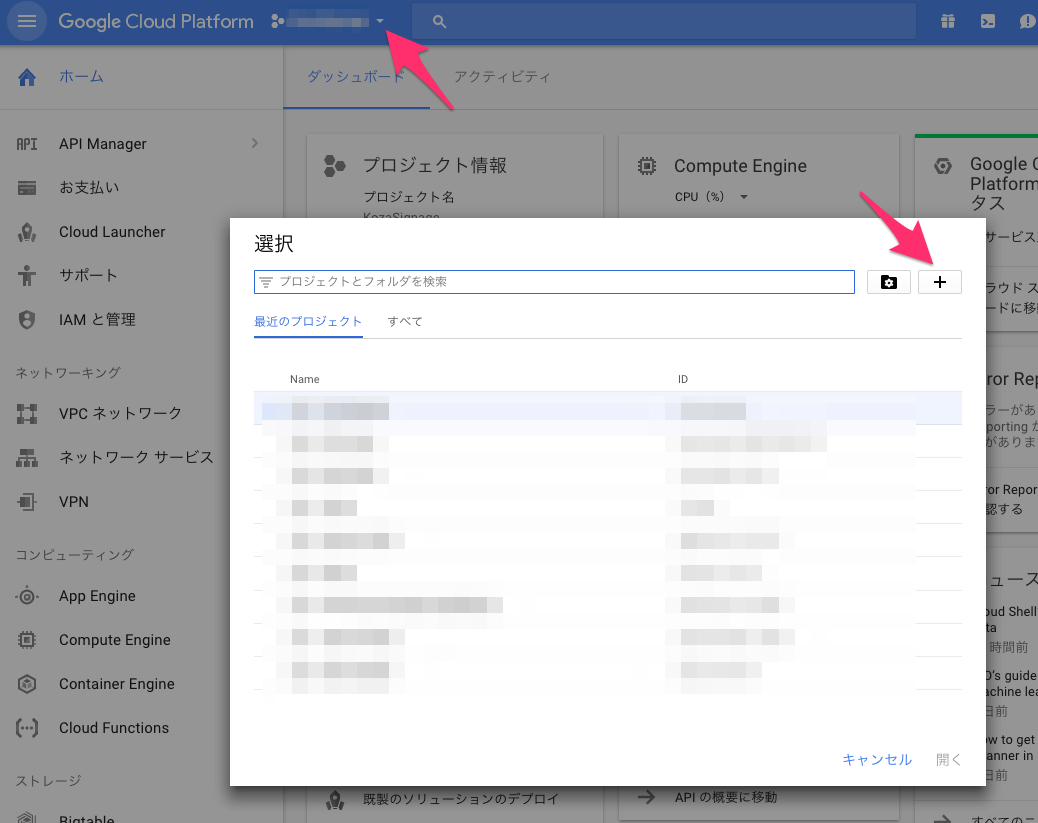

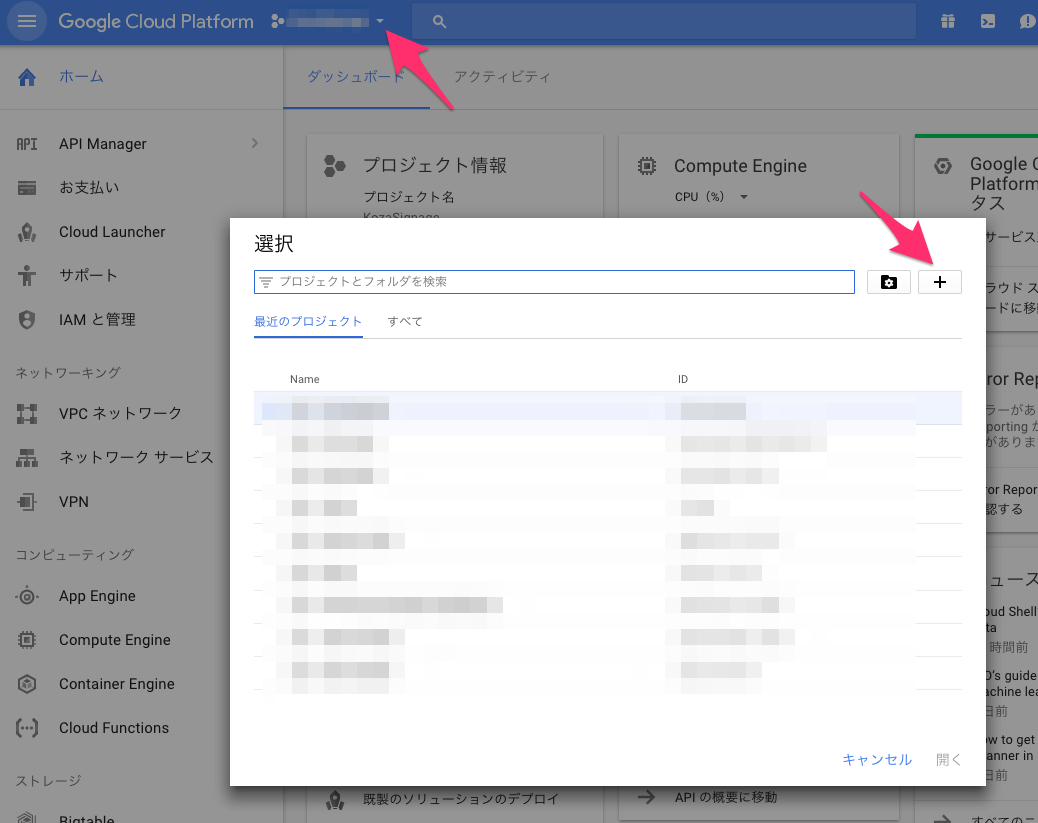

まずプロジェクト作成

ヘッダーのプロジェクトの一覧部分をクリックして、ポップアップウィンドウが開いたら+ボタンを押して新規作成画面へ行き作成します。

title

title

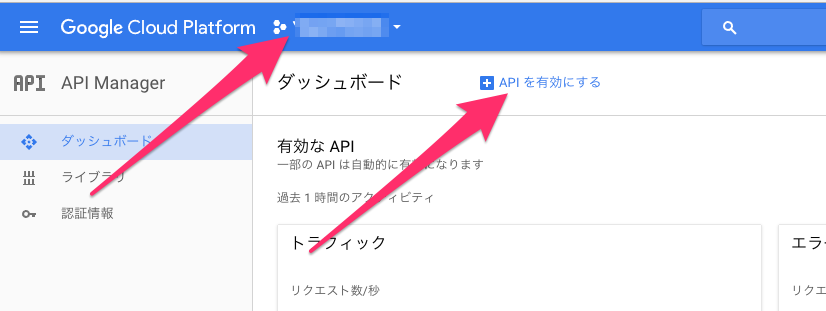

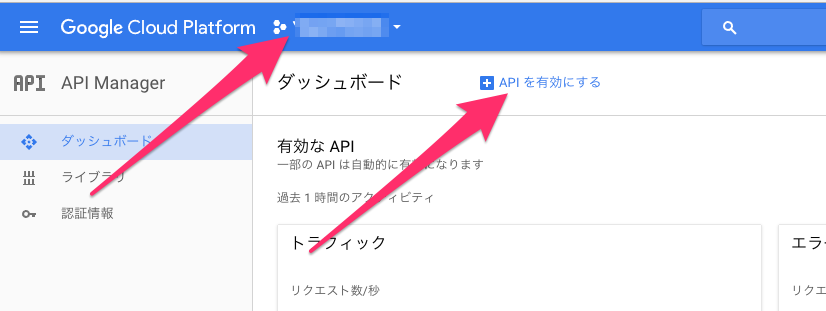

APIの有効化

左メニューの [API Manager] をクリック、作ったプロジェクトが選択されていることを確認して、+APIを有効にするボタンを押します。

title

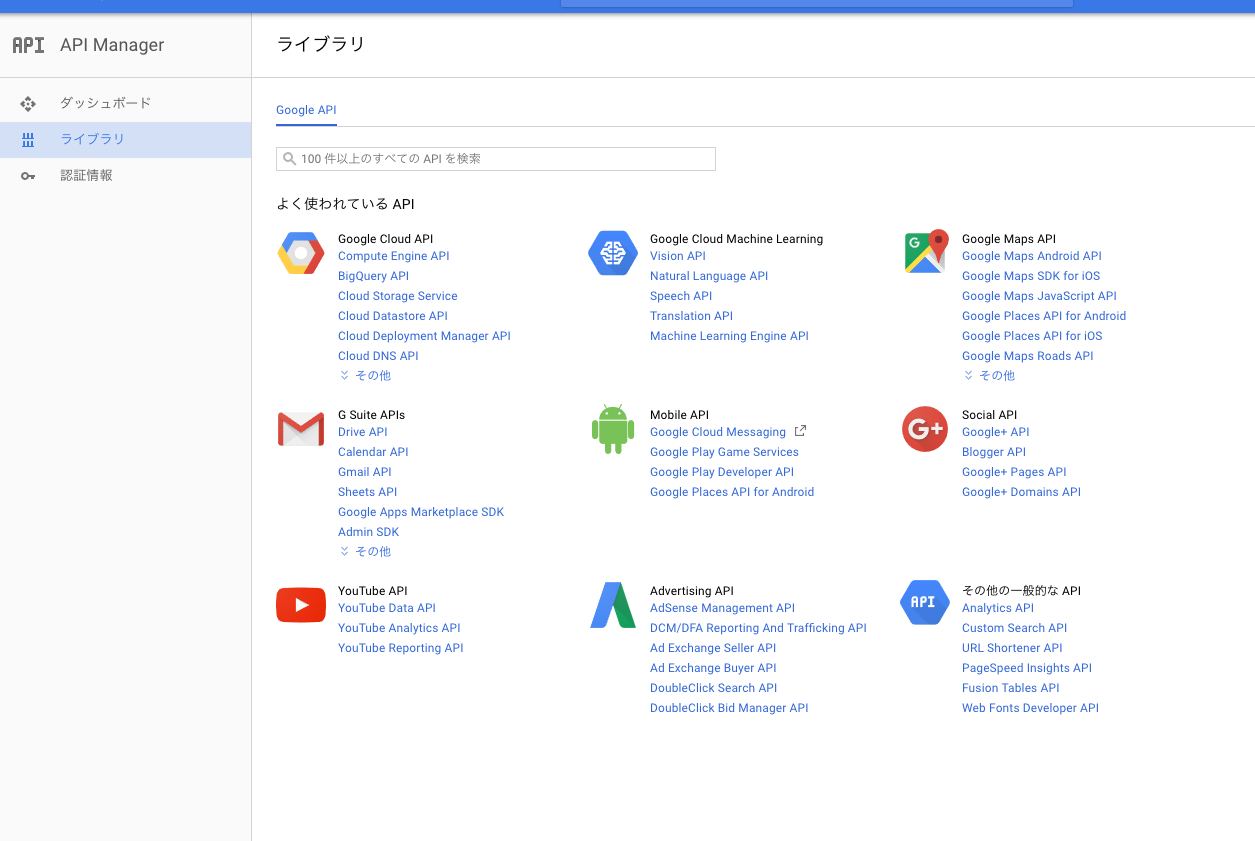

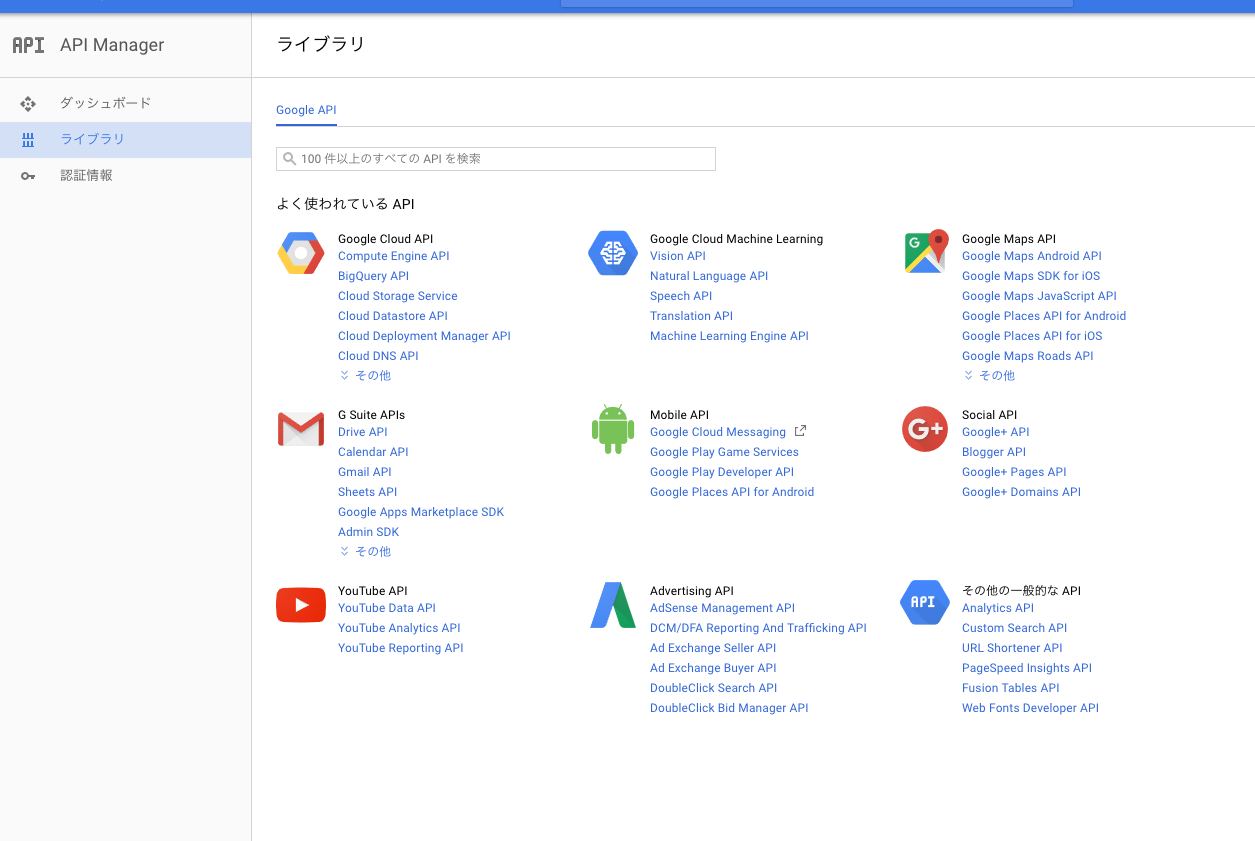

そこでGoogle Maps JavaScript API を選択

title

そのまま▶有効にするボタンをおす。

title

認証情報(APIキー)を取得をクリックして認証情報を作成とすすみます。

title

認証情報(APIキー)が作成されました。

※ちなみに作成した時点では左側に警告マークがでています。これはAPIへのアクセスがドメインなどで制限されていないので、他のサイトで流用されたりすることがある旨の警告です。

(公開時にはドメインを設定するとよいでしょう)

HTMLのベースを作成

GoogleMapを表示する部分をマークアップします。

HTML

普通にIDをつけたタグ(エレメント)を作成します。

(id名はなんでも良い)

<div id="map"></div>

CSS

HTMLにサイズなどを指定します。(幅、高さを指定しないと表示されない)

ここでは、ブラウザ横幅いっぱいで4:3の比率での設定例としています。vwの単位は画面の幅を基準にした単位

#map {

width : 100vw;

height : 75vw;

}

JavaScriptと全コードまとめ

以下にHTML,css,JavaScriptをまとめ。※YOUR_API_KEYの部分を前項で取得したあなたのAPIキーに置換します。

<style type="text/css">

#map {

width : 100vw;

height : 75vw;

}

</style>

<div id="map"></div>

<script>

function initMap() {

var uluru = {lat: -25.363, lng: 131.044};

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {

zoom: 4,

center: uluru

});

var marker = new google.maps.Marker({

position: uluru,

map: map

});

}

</script>

<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"></script>

JSの処理の流れ

まず、以下の部分でGoogleからJavaScriptのソースコードを取得します。

<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"></script>

読み込みが完了すると、コールバック関数(JavaScript)が実行されます。

「callback=initMap」の部分で指定されている ‘iniMap’ 関数

いかinitMap部分の解説

<script>

function initMap() {

//1.緯度経度を設定

var uluru = {lat: -25.363, lng: 131.044};

//2.マップオブジェクトを作成 'map'はHTMLのID名を指定

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {

zoom: 4,

center: uluru

});

//3. マーカーオブジェクトを作成

var marker = new google.maps.Marker({

position: uluru,

map: map

});

}

</script>

以下のように表示されれば成功です。

title